健康長寿を願って:七草粥

健康長寿・無病息災を願って

お粥に、春の七草と呼ばれる、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの7種類の野草が入った「七草粥」。

この七草粥は、「健康長寿」「無病息災」を願って1月7日に食べるのが習わしです。

七草粥を食べる風習は、中国から始まったとされています。

中国の前漢(紀元前)の時代に、「元旦は鶏、2日は狗(犬)、3日は猪、4日は羊、5日は牛、6日は馬、7日は人、8日は穀」と、日にちを動物や人に見立てた占いが行われていました。

唐の時代になると、1月7日の「人日(人の日)」に、「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」という七種類の野菜を入れた汁物を食べて、無病息災を祈っていたそうです。

※画像はお借りしました

七草粥は弱った胃腸を休める

七草粥は、無病息災、健康長寿を願って食べますが、そのほかにも食べる理由があります。

それは、お正月のごちそうで疲れた胃腸を七草粥で休ませることです。

春の七草野菜には、胃腸をはじめ内臓をいたわる作用があるとされています。

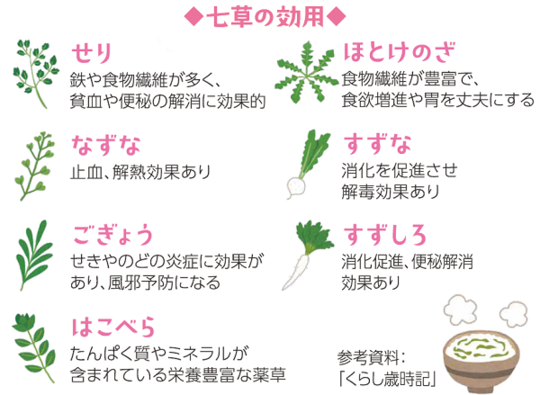

<七草粥に入れる野菜>

芹(せり) ……水辺の山菜で香りがよく、食欲が増進。

薺(なずな) ……別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材でした。

御形(ごぎょう) ……別称は母子草で、草餅の元祖。風邪予防や解熱に効果がある。

繫縷(はこべら) ……目によいビタミンAが豊富で、腹痛の薬にもなった。

仏の座(ほとけのざ) ……別称はタビラコ。タンポポに似ていて、食物繊維が豊富。

菘(すずな) ……蕪(かぶ)のこと。ビタミンが豊富。

蘿蔔(すずしろ) ……大根(だいこん)のこと。消化を助け、風邪の予防にもなる。

※画像はお借りしました

七草粥は身体にやさしいばかりか、季節感を感じるには本当に良い食べ物だと思います。

お粥を食べることって普段はめったにないですが、お正月でごちそうばかり食べて弱った胃腸を整えてください。

なお七草はスーパーなどでセットで売られていますのでお気軽に手に入れることができます。

ぜひ作ってみてくださいね。